【中國夢實踐者】“魔法師”盧艷麗:發掘抗逆基因 把玉米“點石成金”

盧艷麗 四川農業大學玉米研究所研究員

央視網消息:在很多人眼里,“種玉米”很難和“搞科研”劃上等號。但是80后川妹子盧艷麗卻用自己的堅持告訴我們:科研既可以非常“高大上”,也可以非常“接地氣”。

作為四川農業大學玉米研究所所長,盧艷麗在玉米抗逆基因資源發掘與分子育種領域一干就是10多年,她發掘的這些抗逆基因有把玉米“點石成金”的魔力。

玉米是人類最為關鍵的農作物之一,它不僅是基本食物來源,從面包到軟飲、從鞋油到牙膏,眾多生活必需品的加工也都離不開玉米。近年來,利用玉米制取燃料乙醇,更成為了新能源開發的一大趨勢。“如今人類迫切需要提高玉米的種植面積和單位產量,以滿足全世界對食物、飼料、能源及工業原料不斷增長的需求。”而這也正是盧艷麗的科研使命。

北方玉米“膀大腰圓”,能否“北玉南種”?很遺憾,正如“橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳”,玉米品種的選育也必須因地制宜。四川所處的西南地區是我國玉米第三大產區,種植面積約占全國的15%,但是單產遠低于全國平均水平。

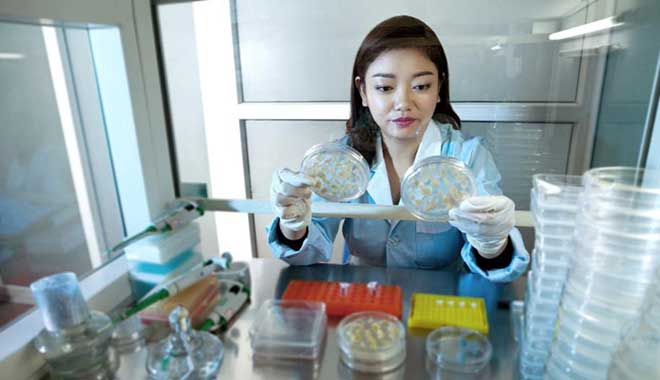

盧艷麗在實驗室

為了讓玉米適應陰雨寡照的氣候和土壤貧瘠的山地,盧艷麗在玉米抗逆基因資源發掘與分子育種領域一干就是10多年,發掘了ZmARF31、ZmWRKY30等一批玉米抗逆新基因和SNP/InDel分子標記,培育了優良新自交系4個、突破性雜交玉米新品種10個,創造了顯著的社會經濟效益。

抗逆基因到底有什么點石成金的魔力?“有的基因能讓玉米根系的側根生長得更發達,有的是讓玉米的主根吸收水分的能力增強,還有的則能讓玉米遭遇干旱時提前開花……不同的基因具備不同的功能,我們要做的就是通過轉基因技術把這些基因整合到玉米的基因組中,并通過分子標記篩選,確保這些基因能夠發揮它的抗性作用,從而幫助玉米抵抗土壤干旱、營養貧瘠等逆境脅迫。”別看盧艷麗說得輕巧,科研的過程卻是舉步維艱。

玉米有多達10對染色體、約3.2萬個基因、23億個堿基,是人類已測序的基因數量最多的植物之一。海量的遺傳數據帶來了龐大而繁瑣的工作量,但更令人崩潰的還有不可捉摸的環境和天氣。“我們搞科研其實和農民耕種沒什么兩樣,天天泡在田間地頭,也得靠天吃飯。”盧艷麗對此頗感無奈,“遇到糟糕的天氣,可能導致鑒定結果的不準確,遇到嚴酷的干旱,還可能顆粒無收。”

盡管科研過程并不容易,但盧艷麗心里絲毫沒有退縮。“就像我們四川人打麻將,永不言敗、推倒再來、血戰到底!”她繼承恩師榮廷昭院士的衣缽,成為了迄今為止玉米所最年輕的所長。

盧艷麗要像恩師一樣,將自己的一生都奉獻給科學和農業事業。(鳴謝:全國婦聯宣傳部)